مصطفى راجح*

في ردهات البنك اليمني للإنشاء والتعمير سوف تشاهد لوحات لفنانين يمنيين، مثل هاشم علي، وعبدالجبار نعمان. بينما في كل فروع البنوك، اليوم، لا بنك الكريمي فحسب، ستجد تعليمات، وفي الأغلب جدراناً صماء لا لوحات فيها، ولا أي صورة جمالية. هذا يلخص الفارق بين مؤسسة قطاع عام بُنيت ونمت في مرحلة توهج اليمن في الستينات والسبعينات، ومؤسسات حكومية وخاصة تأسست في زمن الانحدار، ونمت في مرحلة الحرب والانهيار.

من واجب الدولة أن ترعى الفنان والأديب، والأهم أن توجِد بنية تحتية للفن والثقافة. ومن واجب الناس أن يسعوا لترسيخ هذه القيمة، ويدفعوا الدولة والمؤسسات العامة والقطاع الخاص للقيام بهذا الواجب.

لكن الفنان والأديب عليهما أن لا يتوسلا، وأن لا يتلبسهما البؤس، وأن لا يحترفا الشكوى. الفنان يبدع؛ لأن شيء ما داخله يدفعه لذلك؛ موهبته؛ لأنه خُلق فنانا. على الفنان، والأديب أن لا يستجديا مطلقا.

ممكن رسالة عتب، مثلما فعل الجابري، وهو في الثمانين من عمره، مريض ولم يجد العلاج في بلد أزهر فيها، ومنحها رحيق قلبه.

أما الإحساس الدائم بالنكران، وعدم التقدير، في مفتتح حياة الفنان، حالة مختلفة وتفصح عن افتقار للثراء النفسي، لا الفقر المادي فحسب. الفن أساسا نقيض البُؤس.

شراء لوحات الفنانين التشكيليين، أو نسخ منها، فعل يستحق التشجيع، وكان موجوداً في كل فترات التاريخ، وفي كل مكان تواجد فيه الفن، ورسم فيه الفنانون لوحاتهم.

المختلف الآن هو طريقة تقديم الفكرة، إذ عرضت من جانبها “البيعي” في صورة فنان منكسر ، و”كريمي” غير قادر على فهم الفعل الذي قام به إلا في إطار “العطف” على فنان محتاج!

الخطأ في حالة الفنان عزيز المعافري وبنك الكريمي هو بروزة الحالة في وضعية “فنان محتاج ومنكسر، وشركة ترأف به!”.

التقدير أهم من المال بالنسبة للفنان. في كتاب «آفاق الفن» يذكر مؤلفه ألكسندر أليوت أن الفنان كوريجيو عُرِض عليه مبلغ طيِّب من الكنيسة لقاء تزيينه قُبة إحدى الكنائس. فلما فرغ من مهمته، عبّرت له السلطات عن خيبتها مما فعل، ثم دفعت له المبلغ المتفق عليه كاملاً دون أن ينقص فلس واحد، ولكن بنقود نحاسية!

فلما راح كوريجيو يكافح في حمل الكيس الضخم إلى البيت، مات بسكتة قلبية! انفطر قلبه. فلعله كان يؤمِّل في الحصول على شيء من التقدير مع الأجر، الذي قُدِم له.

يكتب المؤلف على هامش هذه القصة قوله: «إن الشفقة في الأغلب هي إضافة الإهانة إلى الأذى. مقابل كل فنان يشتهي التباهي والتعبير عن نفسه هناك آخر لا يرغب إلا في الانتماء والبقاء ساكنا في مكان ما. إنه يقبع في إحدى الزوايا، وبين يديه دفتر تخطيطاته، ومن هناك يتسلل إلى التاريخ».

*

الفنان يبتكر عالما آخر، عالما من ألوان وخطوط وظلال، عالماً من ضياء يهزم به الفقر والبؤس، ويعيد صياغة القيم والمعايير بخطوط ألوانه. الفنان يتجاوز القيود والقسر، وشبكات السيطرة كلها.

الفنان يتخذ من الحاجة والمنع والقمع والتهميش والإقصاء أسباباً توقد ذاته؛ ليهزم القبح بفرشاته وألوانه، وليس بكتابة منشور يحول فيه حاجته لموبايل إلى انكشاف يقدم شخصية مرتبكة تفقد تماسكها في أول احتياج عارض تعجز عن تلبيته.

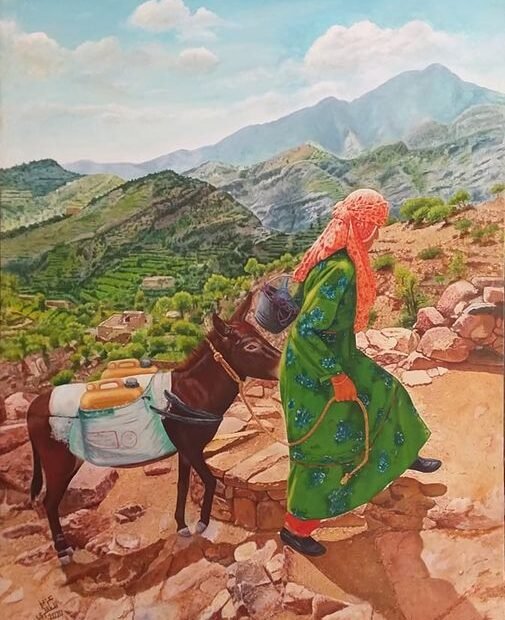

رسم هاشم علي لوحاته في شقة بالايجار، ولم يمتلك موبايلا مزودا بكاميرا وذاكرة كبيرة! وعاش غير آبه بأي سلطة، وغير منتظر الاعتراف من أحد، بما فيها سلطة المعارض الدولية، التي توالت دعواتها له إلى المشاركة في دول عربية وأوروبية، فكان يرفض الحضور مكتفيا بإرسال نماذج من إبداعاته. لم يَشْكُ من الإجحاف، عندما كان يحاصر بحدود مرتب تقاعدي. وصلت لوحاته بقوة إبداعه ونُبله الشخصي. كان الوسط الثقافي حقله الحيوي، وكان تلاميذه امتدادا له كمعلم رأوا فيه مثالاً وقدوة مُلهمة أولا، وتعلموا منه فن الرسم وفلسفته ثانياً.

وجاءه من يقتني نسخاً من لوحاته، زوار أجانب، بعض من يقدرون الفن في اليمن، دون أن يكتب استجداءً عاماً ينال من كبريائه واعتداده بنفسه.

ومن هذه الشقة ـ المدرسة الفنية- تخرج فنانةن وفنانات، تقرأ أسماءهم وتشاهد لوحاتهم اليوم في واجهة الفن التشكيلي في اليمن.

يكتب جبرا إبراهيم جبرا في كتاب «آفاق الفن»، الذي ترجمه وكتب مقدمته، أن الفنان الحق قد درب نفسه وملأها وحررها من أجل العطاء، إنه كأس لا قرارة لها في امتلاء مستمر.

لقد عاش رمبراندنت في شيخوخته عيشة الهارب، وعاش غوغان عيشة الشريد، وليس يعلم أحد ما تقاضى فرمير عن صوره ولوحاته، ولكن الجميع يعلمون ما تقاضاه فان جوخ: لا شيء.

يرى ألكسندر إليوت أن الفنانين يأتون إلى العالم لا ليملأوا بطونهم هم، بل لكي يهيئوا غذاء جديدا للبشرية. ولكن لا بُد لهم من قليل من المال يسدون به الرمق فيعملون. وهذا يسمى ـ ويا للمهزلة ـ ب«المشكلة الاجتماعية»، ولا شأن لهذه المشكلة الاجتماعية بالفن؛ لإنها حيّرت العصور جميعها.

*

قبل سنوات، «في 2017 تقريباً»، أحرق فنان شاب في صنعاء نماذج من لوحاته في الشارع أمام الناس؛ بسبب عدم تمكنه من إقامة معرض للوحاته. رد الفعل هذا يعبّر عن يأس، بينما الفنان هو أكثر من نتوقع منه أن يعزل ردود فعله عن الشروط القاسية من حوله، أن يتجاوز شروطه، أن يهزم التصحر المحيط به، بالمزيد من اللوحات الفنية، وسيأتي اليوم الذي تكون فيه مقياساً لعصره.

الفنان يرسم لوحاته للتعبير عن رؤيته للحياة، العالم، الناس، الطبيعة، الكون، للصراعات التي تحتدم في أغوار الذات الإنسانية والمجتمعات. وأن تمنع سلطة ما معرضا له، فذلك لا يلغيه، ولا يمثل شرطاً لوجوده.

أن يلجأ الفنان إلى إحراق لوحاته كتعبير عن احتجاجه على إلغاء معرض له، فهذه ليست ردة الفعل المتوقعة من “فنان”. أفهم هذا الغضب، وكتبت عنه في حينه، ولكن قدرة الفنان وردة فعله هي في مزيد من الرسم، والحضور ليس مشروطا بقاعات المعارض، والاعتراف الرسمي لأي سلطة، حتى تلك السلطات في الديمقراطيات الراسخة.

اللوحات تُرسّمٌ لتتأملها الناس بعيون بصيرتها، لتقرأ جمالها أجيال من البشر الممتدة إلى نهاية الدهر، وليس لانتظار تقدير آنٍ، ولا لعيون السلطات والدول ومعارضها وصالاتها.

القوة شيء يملكه الفنان بوفرة، بحسب ألكسندر إليوت، غير أن قوة الفنان تعمل داخلياً، خفية هي، ونادراً ما تسبب الضرر.

الفنان يقوم بعمل هائل، يتطلب روحاً مكافحة، ويستمتع بمصارعة العقبات. قال الشاعر روبرت فروست: إن كنت تبحث عن شيء تبدي فيه بسالة، فتأمل الفنون الجميلة. الإخفاق هو الطاقة المسيرة للفن، هذا ما يقوله علماء النفس.

*

التبئيس يثير الهزيمة في نفس المتلقي، أكان في هيئة فنان منكسر، أو حتى في صيغة كاريكاتير يقدم الإنسان منسحقاً بمبرر إبراز قسوة الحياة والاحتجاج على صانعي مآسيها «ثيمة عقلان في رسومات الرسام رشاد السامعي أنموذجاً».

هذا التبئيس تجده مجسّداً فيما يصدر عن شعراء وفنانين، رسوم كاريكاتورية وكتابات ومقالات، وأشكال مختلفة للتعبير، تقدم صورة منمطة لليمني في صورة البائس المسحوق الأشعث المنهك، والخالي الوفاض من كل ملمح يشي بالاحتدام وقوة الذات في مواجهة ما ينتقص من إنسانيته.

لا يُهْزم البؤس والظلم وقوى البطش والقهر من خلال تنميط الناس في صورة الضحية البائسة في الأشكال التعبيرية مثل الفن والرسم والكاريكاتير والمقالة والرواية والقصة، وإنما من خلال إضاءة ينابيع القوة داخل الفرد وفِي أعماقه.

*

أختم بالعودة إلى ذروة الفن التشكيلي، ليوناردو دافنشي، الفنان الذي حاز خبرة العالم بالتشريح، وقدرة المنهج العلمي الذي اعتبره فريتجوف كابرا مؤسسه الأول قبل جاليليو بمئة عام.

مبجلاً اللوحة، ومشككاً في قدرة الكتابة على الارتقاء إلى مستواها، كتب دافنشي مخاطباً الكاتب:

“أيها الكاتب، بأي حروف سوف تصوغُ هذا التمثيل كله الذي يصوغه الرسم، ههنا، بمثل هذا الكمال؟ بأي حروف سوف تصفُ هذا القلب ما لم تملأ كتاباً؟ إنك كلما قطعت في الكتابة على المسودة شوطاً أكبر، زدت ذهن السامع تشويشاً على تشويش”.

يكتب ألكسندر أليوت شارحاً فرادة اللوحة الفنية، وقدرتها هذه التي ترتفع بها أعلى من الكلمات:

«إن لكل رائعة من روائع الفن مغزى روحي، فهي جميعاً دونما استثناء صادرة من ذُرى التجربة. وهي مع ذلك تخاطب كل إنسان مباشرةً؛ لأنه ما من إنسان إلا وهو يخوض كفاحاً روحياً».

يسترسل وكأنه يهمس في أذن يوسف الكريمي:

«الرائعة الفنية يجب أن تنفذ إلى القلب، تؤخذ كاملةً إلى أعماق الوعي، ويعاد خلقها هناك، فهي تسطع في حجرات القلب المظلمة. إن المعرفة المجردة قد تلتقط من أي مكان، أما الفهم فلا يأتي إلا بالتجربة، ويفترض باللوحة الفنية أن تكون تجربة، وما لم يجرّبها المرء فإنه لن يفهمها».

نقلا عن موقع قناة “بلقيس”